研究課題 01 |

サーキュラーエコノミーの実現に向けて

持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座

研究課題 01 |

サーキュラーエコノミーの実現に向けて持続可能な循環経済型未来社会デザイン講座

「世界の一大研究拠点」を目指す。日本発サーキュラーエコノミーの可能性──三菱電機-東京大学 未来デザイン会議・木下 裕介 × 木見田 康治【後編】

日本のものづくりの強みを活かし、世界をリードする新たなサーキュラーエコノミーのモデルを構築する──本記事の前編では、三菱電機と東京大学が手を組んで立ち上げた社会連携講座の展望について語っていただきました。

地球の有限性の観点からは、従来の大量生産・大量消費型の社会は持続可能ではない、しかし、サーキュラーエコノミーを実現させるためには、資源利用効率を高めて環境負荷を低減させるだけでなく、個々のステークホルダーの経済合理性をいかに確保するかが重要になります。

社会連携講座では、参加者と議論しながら持続可能なサーキュラーエコノミーのモデルを検討しています。後編の記事では、さらにそのエコシステムを築く具体的な方法について、サーキュラーエコノミーを実現するための「循環エコシステム」の説明から概観していきます。

「環境エコシステム」のコンセプトを可視化する

──前編では、日本発のサーキュラーエコノミーの新しい形を提示し、やがては世界に向けて発信していく社会連携講座の構想について語っていただきました。「エコシステム」という言葉を何度か使われていましたが、具体的なイメージを教えていただけますでしょうか?

木見田 環境負荷の低減と収益確保を両立させるためには、材料調達、製造、利用、廃棄・再利用といったプロセスの間に、メーカーだけでなく様々なステークホルダー(事業者、消費者など)の参画を必要とします。

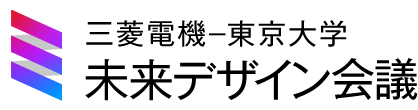

こうした製品の循環とステークホルダーを含む複雑な全体像を可視化し、すべてのステークホルダーが負担やコストに見合う価値を得られるビジネスならびにシステム全体を表現するものとして、私たちは「循環エコシステム」というコンセプトを提唱しています。そのコンセプトを表すイメージを、通称「リンゴの絵」と呼んでいます。

木見田 この図では、サーキュラーエコノミーにかかわるステークホルダーを可視化し、その実現に向けたロードマップを描いています。

中央の段にあるのが、社会連携講座がつくろうとしている「エコシステム」です。そのうち、製品の製造から利用までを示す左半分を「動脈」、使用後のものを取り扱う右半分を「静脈」と呼んでいます。このエコシステムは下の段にあるビジネスモデルや技術、法規制などの要素が組み合わさって生まれ、そして、上の段にある「サーキュラーエコノミーの実現」というビジョンに向かっていく。そうした様子を、“リンゴの皮を剥くように”描いています。

この図には、「個々の要素技術だけではサーキュラーエコノミーは実現せず、それらを有機的に結びつけるエコシステムをいかに設計するかが重要」というメッセージを込めています。また、欧州ではサーキュラーエコノミーのプロジェクトがたくさん立ち上がっていますが、こうしたコンセプト図をつくって自分たちの活動を視覚化し、社会的な認知度向上やアイデンティティーの確立につなげているケースが非常に多い。三菱電機と東京大学で取り組む、世界と肩を並べるプロジェクトとして発信していくうえで、こうしたアイコンとなる図が必要だと私は思っています。

木下 いま木見田先生がお話したように、サーキュラーエコノミーを実現するためには技術だけについて話すのではなく、システム的な思考が必要になります。例えばバッテリーの分解やプラスチックを選別する技術の発展はサーキュラーエコノミーの実現にとって非常に重要ですが、そうした個別の要素技術だけでは部分的な問題は解けても、全体的な問題は解けないわけです。

また、社会のシステムというものはなかなか簡単には変えられません。だからこそ、「リンゴの絵」ではそれを図として示すことで、「もっと抜本的なシステムの変革が必要だ」というメッセージも込めています。日本ではまだサーキュラーエコノミーが喫緊の課題になっておらず、技術の発展や民間のビジネスモデルの変革、行政主導での制度設計などの議論がまだまだ追いついていません。循環エコシステムのコンセプトのもと、そうした議論を研究の過程で深めていきたいと考えています。

最後に、この「リンゴの絵」で私たちが表したかったのは資源の有限性です。この図は地球をイメージしていますが、地球は閉鎖系である一方で、人間が豊かになるためにはどうしても資源が必要です。だから、改めて「限られた資源の中で、いかに経済的な利益や価値を生み出すべきか」を考えたい。そういった難しいが 重要な問題を私たちは解いているということを、この図でイメージしていただきたいと思っています。

ビジョンが実現した世界を見せる「シミュレーションモデル」

──より具体的に、講座はどのような研究体制で進められていくのでしょうか?

木見田 講座内では主に5つの「ワークパッケージ(以下、WP)」に分けて研究を進めています。WP1では、売り切り型ではない“Product as a Service”のようなビジネスモデルの変革を支援します。WP2では「製品・循環統合設計」として、狭義の製品のエコデザインだけでなく、動静脈のデータ連携のあるべき姿を模索。WP3では、データドリブンに製品全体のライフサイクルを捉え直します。WP4ではエコシステムを持続可能的に回していくための規制などの制度設計を考える。 そして、これらWP1から4を、WP0に位置づけている「循環エコシステム全体設計」とあわせて検討していきます。

このようにエコシステムの全体像から必要な要素を検討して、スコープごとに取り組みを進めている事例は世界的に見てもなかなか存在しません。もしこれが完成して一つの方法論として仕上がれば、世界から注目を集める研究になるかもしれないと期待しています。

──とはいえ、この研究を発展させるためには、サーキュラーエコノミーの実現に向けて一緒に取り組むパートナーの存在が必要ですよね。どういった企業などが集まれば、より豊かな研究やエコシステムが生まれていくとお考えでしょうか?

木下 三菱電機はメーカーの立場ですが、他にもさまざまな強みを持つ企業が参画してくれると嬉しいです。例えば、利用者が使っている製品のメンテナンスやリサイクルを担うサードパーティーの企業、プラットフォーマー、IT企業まで、異なる得意分野を持つステークホルダーの輪が広がるほど、取り組みの可能性も広がっていくと思います。

ただ繰り返しとなりますが、現状の課題をきちんと抽出せずに協業の輪を広げるだけではうまくいかないはずです。この社会連携講座では、全体のスキームや循環エコシステムの姿を構想し、その実現の後押しをしていきたいと思います。

木見田 スキームやエコシステムは、いままさに絵を描いているところです。あるべき姿のビジョンをどう定義するかによって、ご一緒する企業も変わってきますよね。例えば、従来は売り切り用につくっていたものを、シェアリングやサブスクに適した形で設計し直す技術がある企業。使って返ってきたものをリペアして、長寿命化する企業。あるいは、リユースやサブスクリプション、シェアリングを既に手がけているサービス企業と連携していくことも有効な選択肢のひとつだと思います。

──多様なステークホルダーが集まることで、エコシステムが機能している姿を描くことが重要だと。

木下 社会連携講座の中では、「シミュレーションモデルをつくる」という言い方をしています。三菱電機にデータを共有していただきながら、サーキュラーエコノミーがうまく成立するために何が必要なのか、うまく成立した時に何が起こるのかを、リアルな事例・データに基づいて思考実験していく。循環エコシステムのあるべき姿を明らかにしていきたいと思っています。

一緒に研究する仲間が集まれば、次のフェーズが見えてくる

──立ち上げ時の発表の中では、この講座設置期間は2026年9月までとお話されていました。3年後の終了時に「こうなっていたい」といった理想像はありますか?

木下 3年で日本独自のサーキュラーエコノミーの手法や方法論を生み出し、国内外に広く問いかけることができれば理想的です。ただ、やはり事業化しきるには時間が少し足りない可能性があるので、「こういったビジネスをすれば環境負荷が下がり、経済合理性としても良いものができそうだ」という、いくつかのモデルケースをつくれれば良いと思っています。

また学術的にも、三菱電機と東京大学の今回の研究成果を海外のトップジャーナルに掲載できたらベストですね。海外のジャーナルで評価されると、国内の人たちも興味を持ってくれるという相乗効果がありますし、日本企業に対して「これが一つのあるべき姿である」というメッセージを発信できると思います。

木見田 木下先生がお話したように、とにかく3年で成果を出したいと思っていますし、その過程で三菱電機の社内外からも自然と「自分も参加したい」という仲間が集まってくると思うんです。次のフェーズでは、そうした仲間と実証実験を積み重ねていきたい。そのために、まずは「一緒にやってみたい」と思わせるような研究成果を出すことに尽力したいです。

──最後に、今後一緒に取り組んでいく仲間になりうる研究者や企業の方などが関わるメリットを教えてください。

木見田 この社会連携講座をサーキュラーエコノミーの世界的な拠点にすることを通じて、私たちは日本の将来のものづくり企業の在り方を問うことができればいいと思っています。繰り返しになりますが、サーキュラーエコノミーはやはり1社だけでは到底実現できませんし、どこか1社だけが利益をたくさん得るといったことは考えていません。

この講座には東京大学を中心に優秀な研究メンバーが揃っていますし、かつ三菱電機という日本を代表するメーカーもご一緒している。むしろ、これだけの体制やメンバーが揃ったからには、世界の一大拠点にならなければいけない。そういった想いで活動しています。

社会連携講座では シンポジウムなどを中心に、 オープンな情報発信の場を積極的に設けていきたいと思います。 私たちの取り組みに少しでも興味を持った方は、まずはぜひオープンな場に気軽に参加していただき、「自分たちも何か一緒にできないだろうか」とお声がけいただけると嬉しいですね。